努力春天,可是今年春天看来它是不想到来的了。(今天穿了一件厚T恤和一件夹棉的外套,居然还觉得冷,5月了都!)

08

2012

让我来给你哼个歌儿

© seb

© seb

尽管不愿意承认,我也越来越多地挂在围脖上,blog里长了高高的草。前几天肯德基同学说,日记是有必要的。我也认为是有必要的,所以就来锄草。

但同时我也意识到有些事情是无法强求的,就像以前做学生的时候,要应付课业要打工要恋爱,似乎也很忙乱,但照样有时间钉在电脑面前长篇大论地废话,本来就是留给自己的树洞,没人看也打击不了我的积极性。毕业之后似乎更自由,反倒没了心情。有时候工作结束,宁肯看看别人在围脖上热闹然后洗洗睡,也打不起精神来象以前一样叨叨,blog上弥漫着一片“欲说还休”的情绪。有时候去了有意思的地方,看到精彩的建筑,参加了好玩儿的文艺活动,好像也有很多话想说,但对着电脑所有的言语都荡然无存,仿佛马上就要变成老年痴呆症患者。

看书也是一样。当然书还是看的,但很久没有看过那种冗长而散漫的叙事小说了。前几天偶然在kindle里看到不知道什么时候存进去的《金瓶梅》,想应该是喜欢的书但居然从来没看过,就点开来看,十几分钟之后绝望地合上书,一点都看不进去。小时候可以用奇怪的姿势躺在沙发上看一整天随便什么乱七八糟,那样的日子不知道还会不会有?

饭也不太做了。妈妈来了好一阵,天天都有好菜好饭,很快就把我催成了照片上那个圆白的胖子。她一走,我就迅速蜕变成外食加沙拉加面条的邋遢人物,受到身边人的不齿。为了激励自己,把美食porn《饮食男女》又翻出来看了一遍,起到的作用也不过就是兴奋了两天,包了次饺子,做了个面包而已…

不打扮的事情,前段时间就吐槽过,当时以为是天气冷,但现在气温升高,情况也未见好转。

难道要变成一个面目可憎的中年妇女了吗??!!

09

2012

拿出看韩剧一样的态度来看片儿

晚上在网上看了the artist,默片还挺好看的。而且情节也故意很老派,桥段也很老派,帅哥美女,莺歌燕舞,最后还有皆大欢喜的结局,看电影不爱动脑子的人表示很满意。前段时间跟着耍哥子看了很多神叨叨的电影,太高级了,搞得我严重消化不良,神经衰弱。总算有一个正常电影把精神损失补偿了一些回来。

接着上回说那个图兰朵歌剧,我觉得简单直白的戏剧真的可以很有吸引力。象artist这种故事,差不多情节的电影不要有一百部,每一步剧情发展都可以猜到,但毫不影响观影快感。图兰朵的剧情也是家喻户晓,只要导演把节奏掌握得好,人民群众还是喜闻乐见。新一代导演们绞尽脑汁编出无数乱七八糟的剧情,其实还不都是你爱我我爱你,你杀我我杀你,太阳底下无新事,人类也就那么几个道道。

挺推荐哒!很适合一个被工作无情蹂躏,严重需要放松的晚上。

不过…虽然我很爱看弱智电影,但也无法忍受一味弱智。比如最近那部铁娘子就让人看得很烦恼,本来想要看一下政治风云啦,勾心斗角啦,结果是一个老年痴呆症患者哀伤的内心世界…文艺界虽然有这种把传奇人物拉成“普通人”的习惯,但说真的,传奇人物就是传奇人物,人要是真跟你一样普通,人还能成传奇吗?

07

2012

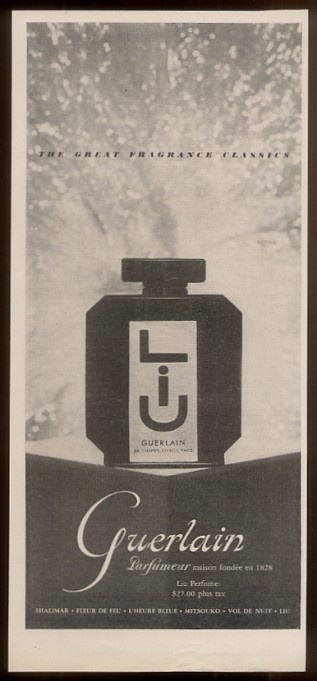

LIU

阴差阳错地,和小兽医一起去听了一场图兰朵。抓马狗血的意大利歌剧,看得我俩心满意足,走出门刮着小雨,我们就哩哩啦啦地在雨中唱了起来,惹得路人纷纷侧目。

耍哥子经常嫌弃我欣赏音乐的品味很低,爱看戏,尤其爱看爪马的全本戏,音乐什么的不重要。又喜欢听些撕心裂肺的口水歌曲。他品味很高,只爱听曲子,又会讲个版本啥的。就连听个流行音乐也都是听我不知道名字的人搞出来的象癫痫症发作一样的曲目,我常常在他面前自惭形秽,只好等他不在家才悄悄地哼两声悠扬婉转的张学友陈奕迅。

其实热爱爪马,是人类普遍的朴实的感情,风行了几千年了,完全没有惭愧的必要。好莱坞也好,法国人日本人北欧人也好,玩了那么多花样,最后还不是换汤不换药。比如说两个小时的图兰朵,又有浅吟低唱,又有声嘶力竭,看得人千回百转血脉贲张。戏也看了,音乐也听了,不比韩剧划得来?

这出戏里唱得好的是柳儿,小个子姑娘,穿着牛仔夹克,声音却圆润明亮,我们都很喜欢她。这个角色也很讨人喜欢,虽然她只是怀着满腔无望的爱,但爱得光明磊落,也爱得决绝热烈。比起那犯了癔症的王子和神经分裂的公主,柳儿是真正强大而可爱的角色。当然我想对于等级观念严重的古代欧洲人和功利心很强的现代中国人来说,柳儿也就是个可有可无的配角,丫头命还要去爱王子,最好的结果也就是一死了之。但法国人娇兰先生显然不这么看,不然他也不会独独以柳儿之名调了一种香水。这款香水市面上不多见,我没闻到过。但我想“柳儿”必然不是什么小家子气十足的清爽“东方水调”,必然是大气磅礴的刺激香味,我期待什么时候能见识见识。

06

2012

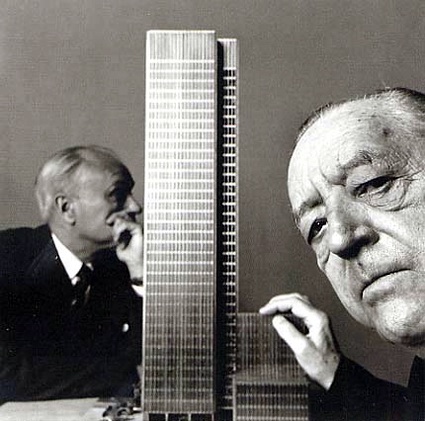

大气场老头子

昨天在讲画展,抒了一些情,今天觉得可以很放松地来讲讲八卦了。

首先是gerhard richter老头,有那么抒情的画,而且画了几十年,各种不同的尝试,想象中应该也是一个非常生的馒头。但在采访里他总是又干又硬,象块硬梆梆的老砖头。柏林大展开幕那天,有记者问他,这么多人排队来看您的展,请问有什么感想哇?他面无表情地说:反正总比大家都朝我扔臭鸡蛋好吧。又有记者问他,您的作品动辄就上百万,请问有什么感想哇?他又面无表情地说:都是神经病么。又臭又硬的老头什么的最有爱了,大家都可以想象他们一边面无表情一边心中暗爽的情形。

柏林gerhard richter的大展是在密斯的新国家艺廊。这是我在柏林最喜欢的建筑,没有之一。但是这个建筑活生生被后来的策展人们用坏了。密斯的建筑是要ego强大的人去用,站在新国家艺廊的正中间,苍茫四顾,唯我独尊。大概就是那个意思。我以前拿它跟旁边hans scharoun的爱乐交响乐团比,觉得密斯虽然看上去方方正正,到处对缝,貌似很拘谨,其实是真正的自由。scharoun的爱乐交响乐团是所谓的“有机建筑”,一根直线没有,所有的线条都象“凝固的音乐”一样在空中飘着。但实际上音乐哪会凝固,美妙的余音就算绕梁也是转瞬即逝。再说那些线条都是钢筋混凝土浇出来的,是形式的自由。密斯的建筑需要人走进去,感受心灵的自由,当然,是更高级的自由。

在新国家艺廊,光是有序列的。人们在地面层感受四面八方的眩光和汹涌而至的“自由”,如果有展出,应该是装置类作品或者是参差悬挂在室内的大幅架上作品,不能影响光线在作品之间漫延。之后走入地下层在静谧与昏暗中欣赏正式的陈列。最后再到光线充足的下沉式雕塑庭园中小憩。这应该是非常美好的体验,但活生生被贪多的策展人糟蹋了。他们搞了太多的乱七八糟把整个艺廊塞得满满当当,末了还埋怨密斯不懂展览陈设!所以庸人真是世界上一大流毒!象这次gerhard richter的展,因为地下有一个另外的展完全铺满了,所以richter的作品完全放在地上玻璃盒子的部分,又因为小气巴拉的馆方怕不买票的人免费欣赏了艺术,就沿玻璃外墙放了一圈石膏板墙。板墙之内塞满了richter先生毕生的大作还有人山人海熙来攘往,就像大墙公园星期天的跳蚤市场,搞得参观的人要多郁闷有多郁闷。

耍哥子和小贱建很快就受不了了,特别是小贱建,摇着小花手绢连喊气闷,要去休息一会儿。我放他们去地下层咖啡等我,自己在人海里再搏斗了一番。等到去找他们时,这两人各自占据一张巴塞罗那椅子正在热火朝天地讨论密斯先生屁股的尺寸!!!那椅子大概有70公分宽,他们认为一个人坐太宽,两个人坐又太挤,认定密斯先生的屁股一定大得异于常人!气得我差点没有背过气去,密斯先生的椅子,那当然是给气场强大的人儿一个人坐的!哪有见皇帝的屁股有龙床那么大的呢??!!

05

2012

周末展览

今天天气很好。不甘心一直坐在家里电脑面前,就拉耍哥子出去看了一个展览。新国家艺廊在做一个gerhad richter的展,观者如云。小贱健也来了,我们看了展览之后心情愉快,又去找了一个阳光灿烂的地方喝咖啡吃点心,我开始喝用豆浆冲出来的咖啡和热巧克力,也并没有觉得有什么让人难以忍受的怪味。

我始终觉得,好的艺术是应该要让人愉悦的。虽然我常常去看各种各样的展览,但这种发自内心的愉悦却是越来越少有。经常是各种惊吓各种骇异地走出展览,有时候还有各种不屑,特别是当代艺术,引发各种复杂的情感,就是少有带来愉悦。而今天的展览虽然人山人海,环境很不怎么样,但仍然让人觉得非常愉快。

richter的作品,我爱的是那些比较写实的油画,人物也好,风景也好,淡淡晕开的画面,似乎也很平常,但平常得很美,似乎是温存地给世界加上柔光,但同时又冷冷地淡出了。

而在人物和风景之间,我更喜欢的是风景。特别是那些看起来平淡无奇的田园风光。小的时候我住在大江边,喜欢背了颜色画板去江边画画。江流拐弯的地方有很多上游来的浮木搁浅,有的已经晒得很干,长了厚厚的苔癣,坐在上面软软的。我可以坐在那里画上好几个小时,第二天再去画同一个地方。

家里大人问过我为什么画来画去都是同样的风景,要说是在练技术吧,技术也不见长,总是大量使用赭石和绿色,把画面搞得脏乎乎的,怎么看都不是有天分的孩子。画了几年,学校里课业加重,所有学生都去住校,被军事化管制起来,也就没有再画过了。

而richter那些风景让我忽然回想起来小时候画画的心情,那些黄的绿的色调,那些浪涛和云,一笔一笔画的过程中,也没有什么多余的想法,就是单纯身心的愉悦。奇怪的是,人慢慢长大,总是有乱七八糟的事情不得不去做,好像都是多么了不起多么非做不可的事情,这些单纯的愉悦反倒被彻底的放弃了,就像它们才是无意义可有可无的事情一样,这是多么令人遗憾的本末倒置。

我希望自己可以用5年时间摆脱现在的无序和混乱,然后可以有条不紊地安排自己的生活。最好可以象柯布西耶那样上午画画下午工作,最好还能有时间安安静静地看书。

29

2012

会唱歌的侏儒

安跑到柏林来,我没有时间陪她杀时间,就带她去听thomas quasthoff的音乐会。

音乐会的票买得很突然,年初的时候听说quasthoff因为健康原因不再唱了,忽然发现又开始卖票,就赶紧买下,去到音乐会才发现是全程在清谈一句也不唱的,于是我很失望。

thomas quasthoff的声线介于中音低音之间,音色温暖柔和。我有一阵很爱听他唱舒伯特,觉得是寂寞与寒冷中实实在在的安慰。但是quasthoff给人印象深还是因为他残疾,大概是患过小儿麻痹之类的病症,他身长不足3尺,手脚都萎缩了,看上去很可怕。然而这样可怖的身体居然拥有一副黄金般的嗓子,剧烈的反差让人见之难忘。

我这个人常常有很天真的想法,比如看到一个人学问做得好,就觉得他人品必然也是好的。听过quasthoff的声音,就觉得其人必然也是谦谦君子温润入玉。哪知道他说起话来完全不像唱歌的风格,嗓音嚣张而洪亮。听他自吹自擂了一晚上,觉得跟谦谦君子的想象距离好远。一个人以音乐为生,谈话的主题都是音乐,这没有任何问题。但他不幸是个可怕的自大狂,自命不凡,而且又不懂得幽默,干瘪而无趣。听他讲话让人觉得好不厌烦。

所以唱歌的人还是唱歌好了,却要不知好歹地跑出来做什么夜谈节目。当然这也是我们自己不对,母鸡会下蛋就好了,我们还希望她能跳孔雀舞。可怜我们抱着爱好音乐的花痴之心赶过去,最后却是大失所望而归。

quasthoff尤其让我反感的一点是他动不动以知识分子自居,我在反感的同时也很困惑,知识分子当真是谁都可以自封的吗?知识分子的定义到底是什么?当然quasthoff是一个很好的艺术家,还有一副了不起的嗓子,但我总觉得要算做知识分子总归要有一些智识上的修为,应该要有智慧。从这个角度来讲,quasthoff还真算不上知识分子。但是我又想到艺术是在人文学科的范畴中,那么艺术家好歹也算是知识分子了。绕来绕去地我又想,纠结一个定义有什么意义,我不过就是听了场没有音乐的音乐会,来流水地记上一笔。

28

2012

有人得奖

今天我在加班画图,忽然手痒上一下网(不专心,罪过罪过),看到网上人在讲王澍拿了pritzker,然后大家忽然就热闹起来了,一会儿有人说是谣言,一会儿又有人出来辟谣,乱纷纷你方唱罢我登场,各种场面话各种复杂情绪,一刻都没消停。让人觉得生活在中国真不赖,热气腾腾,生龙活虎。

晚上回家老娘给炖了个乌骨鸡汤(荷兰人开的连锁超市“东方行”里有冰冻乌骨鸡卖),喝完汤手欠又跑去上网,顺手点开了pritzker的网站,发现他们除了英文还有中文的网站,而且还是独有中文的,没有日语,德语,法语,意大利语,就有中文,话说这帮欧洲人美国人是有多想把中国市场的口子再撕大点儿呀。

其实我觉得王澍能得奖挺好的,以前忘了是在哪里看到人说,在中国能把任何事情做好,比起在其它地方都是不容易再加一百倍地不容易。看了那些乱哄哄的闹嘈,更觉得这话说得一点没错。

ps: 有网上的人在说,要是外国人问谁是王澍,我就要对他们说,王澍就是我们中国的zumthor! (大意如此,原文是怎么地我不记得了)。这话让我想起当年有个朋友在zumthor那里上班,我去找他玩,一趟一趟車转到一个小村子里,中间还迷路啊下错站什么的,好不容易走到那小犄角地方我都快累死了。喝了一杯咖啡,扯了无数玄,他说我带你去olgiati那边吧,我们就又出门去坐车,olgiati的事务所在另外一个小村子里,离zumthor在的那个小村子大概有20公里路,走到那个小水泥屋子里时天都黑了。我就抱怨,说这些人真要命把个事务所修在这么偏僻的地方,来上班该有多不方便啊。但是后来我又想,清净也是清净得来!有些事情心不静大概是很难做好的。

这也是我在看了一晚上的热闹后想到的。

25

2012

日出之前之邮政储蓄大楼

建筑师积习难改,在作乐的同时,我们毫不耽误地看了好些建筑。

最让人印象深刻的是otto wagner老先生的邮政储蓄银行大楼。瓦格纳出道的时候,正赶上茜茜公主的老公在维也纳大拆大建,而工业革命的大车轮也漫漫地碾了过来,大量积聚的金钱和人口改变着城市的面貌。活儿多得干不完的建筑师,在建筑上刻下了各种复杂的痕迹。

让我们心折的是那些含蓄而丰富的装饰。虽然此时瓦格纳的建筑对比他同时代人的作品已经现代和简洁得令人吃惊了,但邮政储蓄大楼上有各种显性和隐性的装饰。瓦格纳大量运用铝合金包裹室内的柱子,用来镶嵌玻璃,也用在外立面上。邮政储蓄大楼的外立面也有一个三段式,基座的两层楼立面贴的是花岗岩,而其上的四层立面贴大理石片。大理石片上钉着铝合金铆钉,有人说那是功能主义和装饰的完美结合,因为铆钉在固定大理石片的时候,也因为它们极富韵律的排列成为立面美丽的装饰。但据我所知,这些铆钉真的只是装饰,大理石片都是贴在后面10厘米厚的抹灰上的…

邮政储蓄大楼里面有个晶莹通透的大厅。玻璃顶,玻璃砖地面,白色和铝合金,各种漫射和散射的光线。而我最爱是镶满切割玻璃的办事厅,就像走进一个水晶大吊灯里,四周都是光,都是明晃晃的影子。而墙上用黑色颜料细细绘着青年风格的几何图案,跟各种眩光交织在一起,让空间在漂浮和折射中多出迷离的层次。

这栋大楼的家具也是瓦格纳自己设计的,高温压制弯曲的榉木椅子,秉承维也纳咖啡椅的传统,从大班椅到大厅里的高凳风格统一。这种一手包的设计传统在维也纳直到今天仍然被建筑师和甲方们所奉行——说到这里,我又想起那个在国内屡屡被问及的让人烦恼的问题:那么你是做外观设计还是内装的哪?每到此时,我都好想诚恳地盯着对方的眼睛严肃回答,别说外观内装,只要您愿意,您的内裤我都可以帮着设计哒!

22

2012

日出之前之哲学家之屋

这就是著名的,“维特根斯坦修的房子”。

我不得不说,其实我一直没有看出这个房子特别的好来。我想说它是不错,空间有序列,细部很精致,但真的没有到拿上神龛去供着的高度。在死啃了几本哲学家的书之后,我也没能做到把实际和理论联系起来,看出其间千丝万缕的联系。

在我眼中,这座由paul engelmann设计,再由维特根斯坦修改完善的建筑,是一座做工精良的,现代主义初期风格的大宅。如此而已。请大家务必好好给我普及一下,扫盲一下,把这栋房子的好处细细讲讲。

这所房子的命运几坎坷。战后维也纳甚至很少人知道哲学家之屋的存在。房子几易其主。70年代时候一家连锁酒店公司想要在这里修楼,把地皮买了下来,准备把维特根斯坦之屋拆了。那时候老k他们那一代正在大学里,听说这件事,就跑到连锁酒店去抗议,最后几经周折,连锁酒店终于让步,在紧贴着维特根斯坦之屋地基的地方直愣愣地把高楼大厦建了起来。

这附近的街区也是几经修整,连街道的高度都变了。现在宅基地周围的街道要比世纪初矮了将近两米。人走在大街上根本看不到宅院里的情形。我初去拜访这座建筑时,围着四边的街道走了一圈,心里纳闷哲学家到底是有多高傲,修了这样的高台把自己供在上面。后来才知道街道是在战后适应地形调整降低的。

现在房主是东欧一个国家的领事馆还是什么文化机构。他们在三层做了一些野蛮的调整适应办公室的布局,只开放一层和二层的局部供人参观,还在地下室增建了一个电影院@_@