无论古今中外,到了圣诞节或者农历新年这样阖家团聚的好日子,一家人其乐融融共处一室,吃吃喝喝谈天说地,最后难免大吵一架,大多数时候以某位家庭成员大怒或痛哭跑出去收场。

今年圣诞节,格格巫一家人团聚在巴黎。”中国火锅“和海鲜大拼盘吃饱后,作为甜品的吵架就上桌了。这次争端的导火索是巴登符腾堡州卡尔斯鲁厄郊区一个小镇灾难般的垃圾管理政策。格格巫的爸妈就住在这个风光如画的小镇上。市政工作人员每周会开着黄色的垃圾车,把大街小巷每一栋房子的垃圾分类收走。月复一月年复一年,负责某一片区的“垃圾专员”甚至认识该区的大部分住户,如果有谁忘了在规定的时间把垃圾桶推出来,专员会耐心把垃圾车熄火,去这家看看出了什么情况。

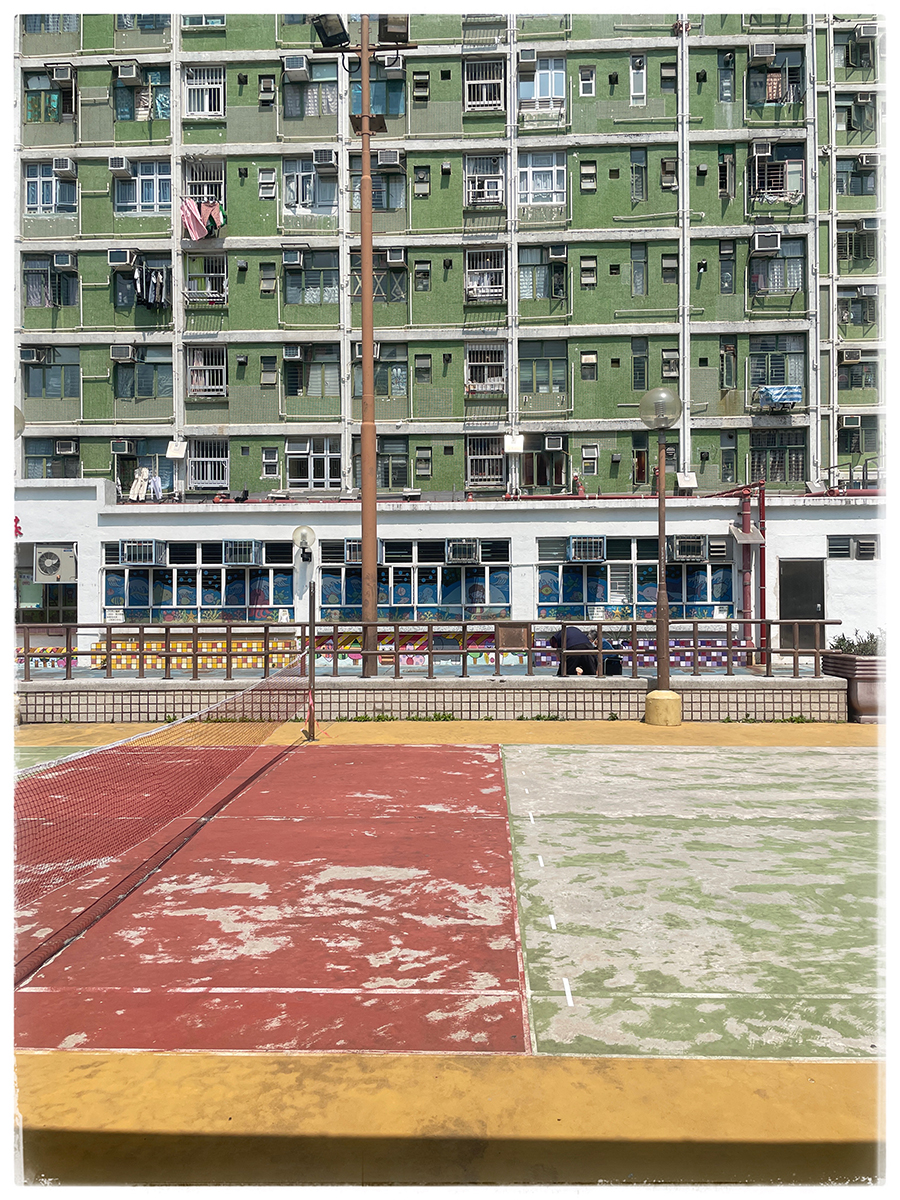

事情大概是去年搞砸的。卡尔斯鲁厄为了减少市政开支,忽然开始了一系列财政改革计划,其中一项是把全市收垃圾的工作外包给一家私人垃圾运输公司。根据格格巫爸爸从《卡尔斯鲁厄日报》上看来的信息,这家私人垃圾运输公司是在一众竞争对手中以最低价中标的。自从他们开始垃圾运输工作,整个城市都乱套了:一般来说垃圾车开到之前,居民们应该把垃圾桶推到马路边上,方便垃圾专员拖走。但卡尔斯鲁厄位于黑森林边缘的丘陵地带,城市周边那些历史悠久的小镇上街道蜿蜒而狭窄,很多还上坡下坡,非常陡峭。格格巫爸妈的小木屋就位于这样一条陡峭而蜿蜒、狭窄而美丽的街道边,人行道不足一米,根本放不下垃圾桶。老两口习惯把垃圾桶推到院门口,市政的垃圾专员来了,会停车穿过一条小道,进院子里来把垃圾桶拖出去。但按照私人垃圾公司的规定,如果垃圾桶离街道的距离超过15米他们就不管了。如果让这个公司的工作人员跨越15米以上的距离去拖垃圾桶,不仅会极大增加人力成本,也超出了该公司当初与卡尔斯鲁厄政府所签合同规定的工作范畴,所以完全不可行。但卡尔斯鲁厄像格格巫爸妈这样家门口街道放不了垃圾桶的居民不在少数,这样一来满城的垃圾没人收,卡尔斯鲁厄人民怨声载道。

政府很快意识到自己的失误,召集私人垃圾运输公司的人来修改合同,重新定义垃圾服务外包的范畴。一顿修改下来,私人公司收垃圾的价格上涨了不少,政府还没来得及核算财政会不会超支,当初同时参与竞争的其它公司就跳了出来。他们认为中标公司在克扣服务范畴的前提下通过恶意降价中标,属于不正当竞争。如果通过修改合同拿到更高酬劳,更是破坏招投标程序合法性的行为。这些没中标的公司们号称修改后的合同一旦生效,他们就会对政府和中标公司提出诉讼。这样一来,修改合同的可能性就被锁死了,但重启招投标程序也不可行:当初市政跟私人垃圾运输公司的合同一签就是五年,提前中断也会引起法律纠纷。

在圣诞节的晚餐桌上,格格巫的爸妈提到了这件事,老两口对市政府的愚蠢和无能非常愤怒。面对这类抱怨,家人们于情于理都该义愤填膺地加入数落政府的行列,为圣诞餐桌增添一抹“德味”。结果格格巫的姐夫不知道吃错了什么,忽然跳出来帮政府说话。按照他的说法,现在各地政府都人浮于事开销巨大,再不劳务外包,通过市场竞争引入更注重效率的私人公司,久而久之国将不国。话一出口餐桌上就炸了锅,愤怒的格格巫、委屈的巫爸巫妈、坚决站老公的巫姐和打酱油的巫侄儿和我同时开喷,嚷成一团。两小时后格格巫妈妈面红耳赤愤而离席,剩下的人面面相觑,这场圣诞大吵才算落幕。因为我写blog的速度堪比便秘,现在再来回溯整个争吵过程中谁到底说了什么已经全无可能。但不管谁说了什么,这场架也非吵不可:格格巫相亲相爱一家人牢牢霸占政治光谱的每个角落,人人都有自己的Agenda,无论说到什么意见都很难一致,目前看来也绝无彼此说服和妥协的余地。

比如格格巫姐夫,大企业高管,工作狂,守序邪恶,政治站位跟马斯克差不多。马斯克要搞DOGE,格格巫姐夫就要支持德国各级政府劳务外包,最好整个政府都由他这样的职业经理人以市场规律为基础运作,甚至还发出了”保障民生为什么非得是政府的责任“一类的天问,噎得其余家庭成员直翻白眼。姐夫在圣诞期间跟我谈笑风生,聊到公司在中国、印度、巴西的生意都相当不错,但本土经营情况却是一泡污,高薪和劳工法把工人们惯得越来越懒,他去年下半年跟工会以及“愚蠢的左派”斗智斗勇,最终成功关闭了法国中部的一个厂区;我们还聊到阿根廷的米莱,格格巫姐夫对米莱给出了中肯的评价,认为他的经济政策还是很成功的,阿根廷人民虽然吃瘪,但阿根廷人民anyway都在吃瘪,别的政客都拿通货膨胀没法子,但米莱居然能用休克疗法把通货膨胀打下来,了不起。

格格巫姐姐,前企业律师,现四孩妈,混乱邪恶。关于卡尔斯鲁厄垃圾政策的讨论起始于她指挥我们把吃完海鲜大拼盘后堆成小山一样的厨余垃圾趁天黑扔到邻居家放在路边的垃圾桶里去。格格巫姐姐在大乱战中支持老公主要是因为这届人民不行,她嫌弃德国人民太爱抱怨。爱抱怨多半是因为日子过得太舒心,缺乏锻炼和敲打,失去了自己解决问题的能力。比如卡尔斯鲁厄的人民如果配合一点,乖乖把垃圾桶拖到街边上,垃圾问题就迎刃而解了。格格巫爸爸说街道是大斜坡,垃圾桶会自己滑向世界尽头;格格巫说人行道很窄,垃圾桶放人行道骑车的小孩会撞上去,放马路上更是交通隐患。对此格格巫姐姐的回答是,等垃圾堆到房子那么高,卡尔斯鲁厄市的居民自然会找到停垃圾桶的合理地点,活人难道还能被垃圾淹死不成?同时格格巫姐姐觉得这届政府也不行,既愚蠢且无能。政府职能外包本身不是问题,但因为政府太愚蠢又太无能,所以连职能外包的工作都做不好。她气愤地说,马上就要大选了,简直不知道还能投票给谁!格格巫问,你不知道该投票给谁,是因为你觉得没有政党可以代表你作为选民的意愿,对吗?姐姐立即说:对。格格巫又问,那你有没有想象过一个能够赢得你投票的政党应该是什么样的呢?姐姐说,不知道。又想了一会儿说,我对政治从来不感兴趣。

格格巫大侄儿——姐姐姐夫有四个孩子,那天晚上唯一加入战局的是老大,其他三个人完全不感兴趣,自己玩儿自己的——从小私校一路念到名牌大学商科,阿尔法人格显现中,中立邪恶。格格巫大侄儿是当天晚上的惊喜,因为他作为未来的Finance Bro,已经开始追逐金钱和地位的优绩主义者,居然懂得政府和企业不是一回事,两者的目的和运作方式有着根本的差别,并为此跟自己爹激烈争辩了一番,这说明欧洲的基础教育没掉链子,观念的水位毕竟还是在上涨。(?)

格格巫爸爸,路德教徒,退休前是主任医师,工作狂,人生没有做过自己认为错误的事,对违法乱纪深恶痛绝,守序中立。老头盛年时在医院是个医术精湛且一丝不苟的暴君,跟自己的儿子因为政见不同有过无数争吵。但进入晚年后,根据格格巫的观察,不知道是因为社会整体右转,还是媒体上太多左派的论点,格格巫爸爸对很多社会现象的观点缓慢左移,居然奇迹般地落位到政治光谱的中间,父子关系也随之缓和不少。在卡尔斯鲁厄垃圾事件中,格格巫爸爸关心的不是自家垃圾日复一日的堆积——毕竟退休之后有的是时间,可以自己开车去垃圾集中处理中心——而是这件事背后折射出来的种种不合理:比如政府招投标程序的唯一标准是商务标报价的高低,比如无商不奸,比如格格巫姐夫居然在圣诞节的晚餐桌上冒犯他。

格格巫妈妈,天主教徒,家庭妇女,混乱中立。巫妈的政治倾向跟巫爸高频共振,以至于我很难判断她自己的想法到底是啥。家里的垃圾没人收,给格格巫妈妈带来了极大的困扰。但作为从小就被送到瑞士酒店学校学习家政(上中产家庭妇女资格培训班,大概相当于现在的艺术史专业)的传统女性,格格巫妈妈恪守的美德是忍耐。这种美德不仅支撑她面对堆成山的垃圾,也在圣诞节的晚餐桌上体现了出来:一家子又双叒叕吵了起来,女儿和女儿的老公说的话也让她感到非常痛苦:难道垃圾成山竟然是居民自己的错吗?!但她憋红了脸一句话都没说。两个小时过去了,格格巫妈妈终于鼓起勇气发了几句言——因为太过温和我也忘记内容了——就被自己的女儿直接无视,紧接着继续攻击格格巫和巫爸,把巫妈气疯了。她颤巍巍地站起来,指责格格巫姐姐对她毫无尊重,攻击的内容也全无道理(其实格格巫姐姐的靶子并不是她)。家中餐桌上总有一些高谈阔论的男的,不管是她爸,她老公还是她女婿,每个男的都滔滔不绝,多年来她一直都默默忍受,当一个听众。但现在好不容易说句话,自己的女儿却跳起来抨击自己,这口气无论如何都咽不下去,她也不想再坐在这个桌子面前听这些千奇百怪的谬论了。在众人大眼瞪小眼中她说完这番话,头也不回地上楼去了。

格格巫,学术苦力,白左,工作狂,守序善良。因为跟姐夫在政治光谱上距离最远,所以每年圣诞节吵架这两个人都是主角。遗憾的是,姐夫拥有一个阿尔法男无边无际的ego,很擅长5分钟内把温和的格格巫trigger到无能狂怒。俗话说得好,“认真就输了”,一旦格格巫的狂怒模式启动,姐夫就会洋洋得意地认为自己已经取得了胜利,反正对方说什么他也没有真的在听。我对无能狂怒这件事理解无能,跟姐夫这样的文盲吵架,正好可以拿出搞哲学的人唐僧一样条分缕析的逻辑能力,先把对方带到沟里,再投入海量知识将之砸死。格格巫本来很擅长这一套,经常用诡辩把我搞到团团转,姐夫不至于比我还难搞吧?!搞企业那一套不能用来运作政府,搞企业那一套甚至不能用来搞企业,运作政府也不是只有人浮于事和劳务外包两条路,这些道理如此简单,为什么要跑去为稀泥糊不上墙的政府辩护…简直莫名其妙。晚上回到住的地方我对格格巫吵架的实战能力提出了质疑,格格巫说谁要跟他吵啊?!姐姐一家再这么下去,总有一天要集体投票给极右政党。因为害怕面对这个现实,整个圣诞期间格格巫都努力避免跟家人们进行任何超过“今晚吃啥”深度的讨论和交流,哪想到最后姐夫还是跳出来挑衅老爸老妈呢?爸妈都八十几了,而且还是垃圾事件的受害者,格格巫沉痛地说,姐夫说话毫无遮拦,简直连起码的体面都不要了。

我,家庭争端尴尬的旁观者,混乱善良。自从认识格格巫以来我经常跟他就宏大命题展开各种辩论,通过随地大小吵我们意识到双方对于万事万物出于任性秉持不同的意见,但在很多问题上还是能形成相当程度的共识。这年头彼此能形成共识的人不多,所以真理是不是越辩越明不知道,感情倒是越来越好了。吵架之后格格巫很郁闷地问我:你明明提出了很有力的观点,那个混球都没话说了,你为什么不继续进攻?平时你跟我吵架都是真刀真枪,捅了我还恨不得把刀子转三圈才抽出来,为什么今晚这么怂?!我目瞪口呆:哈?你是西尔维斯吗?混球又不是我姐夫,我这个圣诞节白天凡尔赛,晚上海鲜拼盘,都是他在买单,我love and peace一下难道不是最基本的礼貌吗。他别说选极右了,他认马斯克当干爹也行啊。再说了,姐夫认马斯克当干爹也是迟早的事,难道我抢白两句就能阻止他张开双臂奔向马斯克的步伐吗?too simple! Sometimes naive!

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。像所有相亲相爱的一家人一样,格格巫的亲人们非常善于从争吵中迅速抽离出来。巫妈愤怒离席后,妈宝格格巫赶紧跟了过去,带上宝贝大侄女一起到外婆房间,把老太太哄得眉开眼笑。过了一会儿气消了,跟着儿子和孙女重新回到餐桌前。姐夫识趣地躲进厨房收拾杯盘碗盏,姐姐开始进行不知所云但非常诚恳地复盘,并在一定程度上表达了抱歉,申明自己和老公在卡尔斯鲁厄垃圾事件中肯定坚决站在爸妈一边。等大家睡了一觉再坐到早餐桌上,剑拔弩张的氛围早已烟消云散。