情人节

得到意外的大餐。聚餐的内容虽然跟爱情一点关系都没有,然而肚皮就像得到了爱情一样满意。

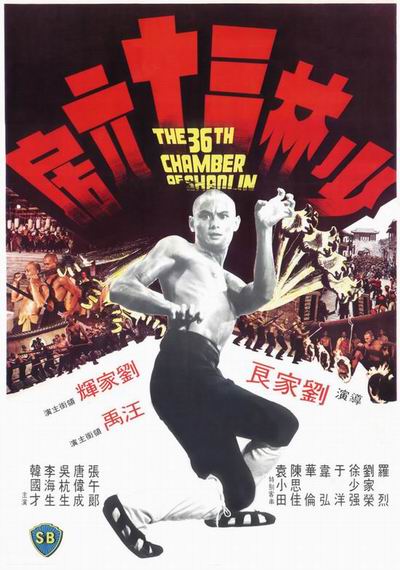

电影节

我和事务所从柏林临时借过来长得像约翰屈夫塔的同事p成天坐在一起长吁短叹:为什么我们现在不在柏林?17号泰迪颁奖,也不知谁得着了。晚上昏沉沉地倒在床上,看了一个关于同志电影的纪录片:“小东西,看着我的眼睛”。纪录片从60年代说起,从石墙酒吧讲到同志婚姻被认可,从爱滋的蔓延讲到今天如果人们没有一个“酷儿闺蜜”就算跟不上时代的步伐。片里穿插无数熟悉或不熟悉的同志电影,可惜我间中睡着无数次,现在想得起来的还有go fish,奥兰朵,我自己的爱达华,断背山,等等。泰迪奖是柏林电影节上我最喜欢的一个单元,不仅因为它专门颁给同志电影,而且因为它既不是金的,也不是银的,而是一个可爱的胖乎乎的布狗熊,还因为第一届泰迪奖就颁给了同志电影的生力军阿尔莫多瓦,那年他靠着一部“欲望的法则”获奖。片断里有一个女歌剧演员,她为一个老男人高歌一曲,老男人若有所思地说,当年我有一个学生很像你,但他是个男孩。这个女人回答道,是的,因为我就是他。相似的情节在阿尔莫多瓦的电影里反复出现,到“不良教育”终于到达高潮。后来我们知道,阿尔莫多瓦自己当年就在唱诗班里学习。

纪录片采访了the L world的导演,该女长得倒娇小可爱。她提醒大家同志们的处境仍然不妙,然而,她又说,在娱乐业我们已经做得很好。接下来她抨击了很多同志电影的不好看。

被采访的人还有“粉红火烈鸟”的导演沃特斯,该人长得无比之gay。谈到为什么断背山赢得无数普通观众的青睐,他坏笑着说:我简直不理解那两个牛仔为什么怨天尤人,一年见一次,见面就淋漓尽致地搞,这简直是生命的最理想状态。

还有一个导演,我也没搞清楚他导了什么。他耸耸肩说,当年我们搞同性恋,一半是身体需要,另一半是因为我们厌倦了布尔乔亚男婚女嫁的生活方式。现在居然大家闹闹嚷嚷要结婚,还有人希望以同志身份参军,天哪,这都是哪跟哪。

看了这部纪录片,我得出一个结论,六七十年代那批人,虽然得上艾滋病死得都差不多了,然而活下来的,依然很牛。

春节

出门义务教授中文两小时,骗得一顿大餐兼饺子,也算划得来。出门前在网上,通过昨天特意下载的pplive看春晚,虽然有时候受不了那种camp劲儿,羞赧得不得不关掉节目,然而总是两分钟之后又心痒痒地打开。看来是几十年如一日被迫和爷爷奶奶一起收看春晚留下的后遗症。收看春晚一个钟头以后,我就成功克服了自己的羞赧,跟着中央台的大叔大婶兴高采烈起来。后来我看了鸭鸭关于春晚的笔记,虽然很正确,但我还是觉得一年一次大家就不要较真上纲上线了,我知道有很多人民群众对这种高大全的文艺节目是发自内心喜欢的,比如我大姑。