3月做了贺慕群回顾展的设计,开幕前为了最后的扫尾在香港呆了几天。工作之余顺便当当游客,去了上次没去成的九龙城寨。

托库哈斯和他那本《Delirious New York》的福,九龙城寨在建筑界向来就是个cult符号。更何况我还是个沉迷香港电影的80后,对我来说,九龙城寨就是录像店和台球厅里灰尘的味道,闪烁的电视屏幕上阿飞和歪仔们在暗巷中快意恩仇,阳光那么远,照不亮苏丽珍和咪咪的脸。那时候几乎所有关于香港市井生活的电影都或多或少能跟城寨拉上点关系。最后一次听人提到它,不是最近那几部新片,而是某个晚上重温《枪火》,看到文哥终于发现肥祥才是搞事情的人,派阿南去收拾他。灯光幽暗的奥比餐厅里,肥祥面无表情地吃着通心粉,慢条斯理地说:“以前拼了老命,就为吃一顿好的。这次事情是我干的,失败了,我认命。我一把年纪了,无谓低声下气嘛。命只有一条。你老爸从汕头来香港,跟我一起在城寨混饭吃,从一个档位搞出一个社团,大家都出了心血,有一件事我不明白:点解这个堂口,现在只有你们姓洪的在打理呢。”这句话说完,阿南转身就走,手下人几枪打死了肥祥,他巍然不动,嘴里还慢慢嚼着那口通心粉。

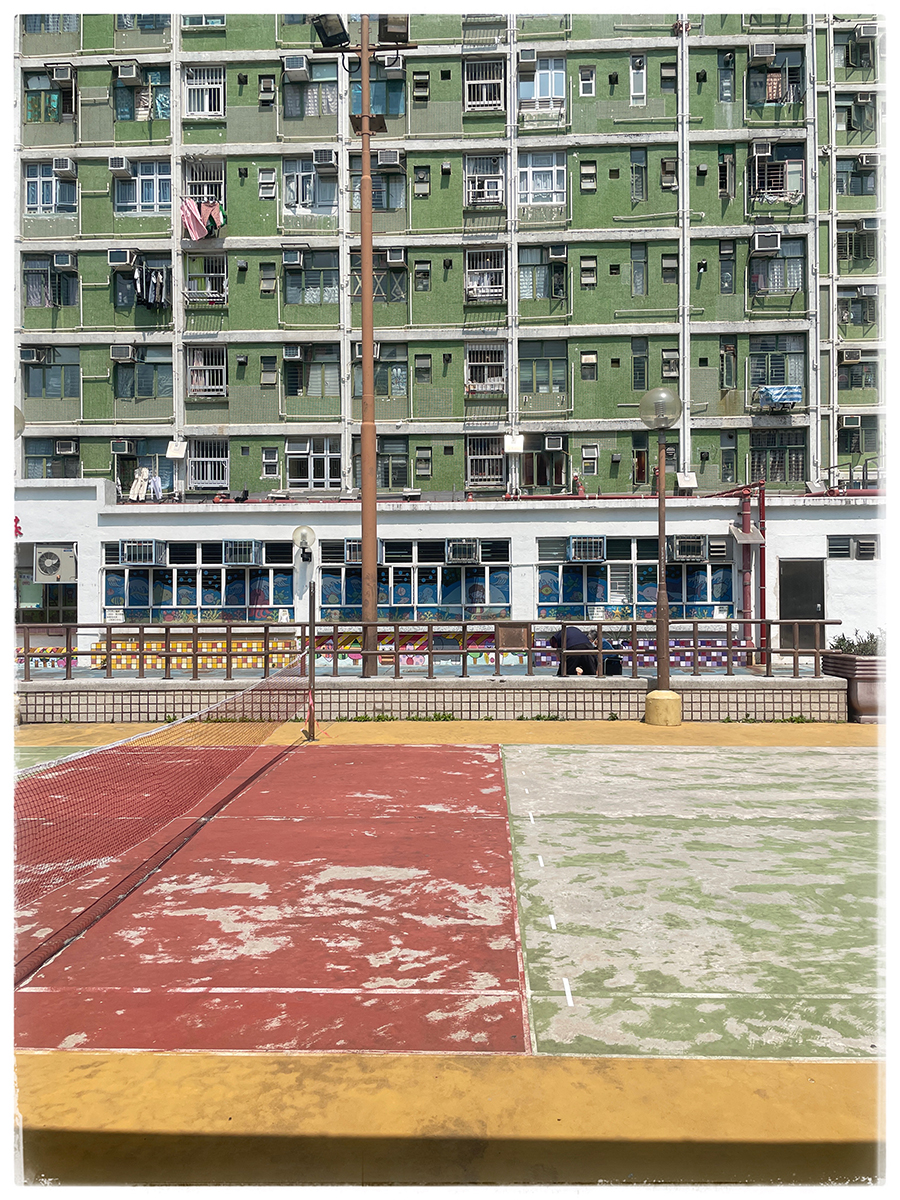

我们坐观塘线到乐富站下车,要在烈日下走大概20分钟才能到达九龙城寨遗址公园,路上经过大片公共屋邨:不同颜色的大板儿楼环绕在热带茂密的绿地之中,楼下有各色运动设施,跟城寨相比自然是另一个世界。我一边走一边拍,照片实时发送给社会集合住宅狂热爱好者Heiko,立即得到他热情回复:再拍!多拍点!每个立面都要!走廊好有趣再来一张!

然而遗址公园…就是一个普通到有点土土的公园。种满了树,有漫不经心的假山和亭子。除了一个模型和拆除时那个日本团队画的剖面图,这里几乎没有城寨的任何历史资料和信息,跟我们后来在大馆看到的那些精心制作的文献陈列形成鲜明对比。大概城寨在此地任何一任政府眼里都是癞疮般的存在,逃避统治的艺术不配得到统治者的记录。

回到柏林,阴雨连绵,我很快就忘了南方烈日炙烤皮肤的感觉。某天课后,一个学生来问我关于九龙城寨的事,她说正在做一个相关的项目,想约我找个时间聊一聊。

两个星期后,我们各捧着一大杯咖啡,坐在udk的庭院里聊起了九龙城寨。她开始重复库哈斯那些陈词滥调,什么非自愿建筑啦,什么非计划性空间啦,什么自然生长的逻辑和美学啦,什么社会凝聚器啦,什么新的社区形态和社会互动方式啦。我听着听着,忽然就生气了。我问她,所以你到底做了什么research,你找到的资料告诉了你哪些关于九龙城寨的信息?然后就听到了更多陈词滥调。我失去了耐心,开始问她说的自由到底是什么意思;我问她是否了解和按比例复刻过城寨的生活空间,并将之与人类正常活动的尺度关系做过对比;我问她新的社区形态和社会互动方式到底是什么,谁生活在城寨,她们从哪里来?带着什么样的背景?她们有工作吗?如何生活?我问她谈论自然生长的逻辑和美学的时候,她到底在谈论什么,如果无序空间代表了一种审美取向,那这种取向背后的精神内核是什么?她越来越结结巴巴,开始不停地道歉,我看到她那么窘迫自己也觉得很抱歉,但同时我又很迷惑。我问她,你说你来自布宜诺斯艾利斯,那如果要以高密度贫民窟为研究蓝本,为什么不做信息更容易取得的villa miseria,而要磕一个早就被拆得影子都没了的九龙城寨?她支支吾吾答不上来。雨又下了起来,我们的聊天在少得惊人的信息量和她没完没了的道歉中结束了。

回到家我忽然意识到自己很过分,难道那些问题不应该拿来问我自己吗?我也不是没有被库哈斯傲慢而空洞的理论们洗过脑呀。我躺在沙发上哼哼唧唧地告诉格格巫下午大型爹味说教了一个学生,不知道她的项目还做不做得下去,我现在羞愧难当,起不了床。

这周末udk期末展,昨晚同事们约我一起去看看。建筑系闹嚷嚷的走廊上,那个布宜诺斯艾利斯女孩儿忽然拉住了我。她很激动地邀请我去看她展出的作业,那是一个集合住宅项目,蓝本是九龙城寨。最后一页她写了一段话,专门用chatgpt翻译成中文打印出来。她还说很幸运来到这个学校,认识了一些人给她深刻的影响,帮助她反思,而我居然是最重要的一个。啊这。