家琨建筑的建筑师们利用google地图制作这个 房屋受灾地图,其目的是在地图上标识每个乡镇建筑受损情况和重建计划,观察重建进展全面情况,以免个别地方无人关注,造成遗漏。

现在关注中小学校舍捐建的朋友特别多,多集中于聚源中学等集中报道的地方,事实上还有很多类似的情况。希望了解情况的朋友也提供信息。

参加编辑地图的工作,你只需要一个google账号。

家琨建筑的建筑师们利用google地图制作这个 房屋受灾地图,其目的是在地图上标识每个乡镇建筑受损情况和重建计划,观察重建进展全面情况,以免个别地方无人关注,造成遗漏。

现在关注中小学校舍捐建的朋友特别多,多集中于聚源中学等集中报道的地方,事实上还有很多类似的情况。希望了解情况的朋友也提供信息。

参加编辑地图的工作,你只需要一个google账号。

很多人开始讨论灾后重建,连猪都看到了谢英俊的兰考营忙忙地发给我:

http://pigu6.ycool.com/post.1927084.html

家琨建筑也组建了灾后重建小组:

http://www.douban.com/group/108729/

http://wenchuan512.blogbus.com/

还有如下的地方也有人在参加讨论

http://www.douban.com/group/HelpWenChuan/

http://www.leftlife.net/scott/244

对于灾后重建,因为我在万里之外对当地的情况不了解,所以对长期的规划和住房设计不能提出什么意见。象谢英俊主持的项目,更适用于永久性住房。而我觉得,现在的当务之急是先做出一个理性的规划和设计建造临时简易房和过渡性住房。

临时简易房应该材料易得搭建容易而且能够抗得住频繁的余震。各处建筑工地上的脚手架应该是不错的材料:

这样的脚手架在四川众多的建筑工地上随处可见,搭建容易,地板离开地面便于保持通风和干燥,之后拆除也很容易。听说现在帐篷奇缺,脚手架和竹板,塑料布的组合,应该是帐篷一个不错的替代品:

除了脚手架,我能想到的还有集装箱。成都作为四川的货运中心应该有不少现成的集装箱,重庆是长江上游第一大港,将集装箱快速地运到灾区应该也不是问题。

集装箱可以被快速地被改造成可以住人的房子,现成的活动房子也很多:

集装箱比起脚手架有一个优点是在承重很大的时候也可以很轻易地加高:

我认为用纸管和竹并不是很好的主意:纸管不知能不能抗得住频繁的降雨,而竹看起来生态,但是拆掉了之后就浪费了,作为临时的结构是不相宜的。

还有临时厕所,我觉得非常重要的要是将纸,塑料和生物废品分开,给后期垃圾处理减轻压力。

夭折的行动是这样的:有人给我一个机会去大凉山给小朋友们修一个小学校。这种项目是俺长期以来的梦想。到最近终于有可能亲眼去看看当地的情况,然而地方上的官僚一个电话打来击碎了俺的梦想——前段时间雪灾,大凉山区受灾惨重,所有的人忙着救灾,没有谁有精力来关注一所小学。更何况修好了的小学都被冻坏了。又有前段时间开大会,地方上也要开小会,所以大家都开会去了。又有人闹不和平,大家都忙着监督和平,更是不能让我这种可疑分子现在溜到山区里去。所以行动就夭折了,天灾人祸,天灾人祸啊。在此给关注过这个行动的人通报一声,还有那些捐书捐衣服的同学们,也许未来的某一天,这个小学还是会被修起来的。

刚开始的行动,就是我今天到日本了——我坐在塌塌米上,穿着黑白图案的和式睡衣(说起来这个睡衣,有人已经更加洋洋得意地在策划pajama party了),洋洋得意地写道。今天中午是模范男人同学把我送到机场。在他的目送下我凄凄惶惶地走过安检口,就被服务人员一声暴喝:去哪里?——东京。你是不是就是那个某某某?——是啊是啊。就差你一个了,还不快点!

由于日本人的拖沓和行动组织者的惫懒我对这次行动一直就有或多或少的抗拒,懒得准备,懒得做功课,迟到早退,更加引起了行动组织者的不满,然而这是题外话。我懒洋洋地等着国航去东京的飞机,懒洋洋地听组团旅游者兴奋不已的叨叨:或云何处有吃“女体盛”(原文为“裸女大餐”),或云迪斯尼没意思不如组织购物,或云东京比不上巴黎,红磨坊天下无双不可不去…很快就上了飞机。

国航的飞机餐非常难吃。航程中我一直在看一本叫做“滇缅公路”(the burma road)的书,很好看。忽然想起飞到日本去看讲抗日战争的书也挺怪的,然而书的确是出门前随手拿的一本。快到了才极不乐意地把行车路线图拿出来看看,一看就傻了眼,简直不知所云。幸好身边坐着莫姓的大哥和姓周的姐姐,夫妻两是日本通。指点我行车买票,介绍我美食名胜。看我冥顽不通,下飞机后又带我去买了票,就差把我送上车了。世上还是好人多。

坐JR线从成田机场到旅馆所在的清川二丁目路途极远。好在换乘并不难。到站后下车走个20分钟就到旅馆。深夜清冷,路上无人,我拖着小拉杆箱一步三叹,满脑子都是妈妈的热菜热饭,柏林家中香喷喷的浴室和温暖的大床,或许还在痴心妄想别的什么,没出息到极点。四处游玩的心,这两年是彻底冷了下来,总是还没出发就生出了厌倦。换到年轻些的时候,或者我还会兴冲冲地跑到居酒屋里去要上一客小食,一斛小酒。可是现在,我就是一个胆小的,软弱的,受不了挫折,耐不住孤单的,没出息的家伙。

今天晚上ARTE在放一个关于巴西利亚的纪录片。片中穿插了对奥斯卡尼迈耶的采访。他那么老,那么丑,吓了我一大跳。

老头马上就要100岁了,还没死。镜头中一晃又一晃过去的,是出自他手的混凝土构建,那么轻盈美丽,就像芭蕾舞者的足尖,承托着飞翔和旋转的梦想。巴西利亚受到了那么多诟病,“没有人性的现代化太空船”,人们从不吝啬苛责的句子。城市外面的卫星城里面,真正丑陋的现代建筑被建了起来,跟五十年前它们的先行者比起来,那些盒子们就像一堆流着脓的怪物。

“建筑不能改变生活。是人在改变生活,是人在改变建筑。”老头一个字一个字说得很慢很吃力。是不是该修一个新都,要不要走民主进步的康庄大道,不是他能够决定的。他能决定的只是挑梁抛物线的曲度。那双翻云覆雨的手,不是他的。“好多人现在生活得不好,然而会好起来的。总有一天会好起来的,不会再受资本主义的苦。”活到100岁的人应该只说他自己相信的话了吧,所以有那么一刻我就很感动。

……………………….说说闲话……………………………

上个星期陪妈妈去美丽的巴伐利亚玩了一玩,本来说回来写游记,因为玩的都是比较适合写成所谓“功略”的路线。然而出去玩就耗了很多时间,现在彻底没时间写那玩意。好在暑假也近了。

周三早上不到四点就起床了。五点,从火车站搭便车去慕尼黑。十点钟有约会,跟蓝天组的Wolf Prix教授一起看他的新作“宝马世界”,然后采访他。

我在车上睡得昏昏沉沉,忽然一个激灵醒过来,发现车正开过安联体育场,大气包白白的不奇怪,可是为什么连四周都是白茫茫的?我迷迷糊糊地还没想清楚这件事,司机转过来说:喂,你准备下车了哦!下一分钟,我就站在了慕尼黑的茫茫大雪中。

“宝马世界”还是一个忙碌的大工地。采访很顺利。结束之后跟Prix少少聊了一阵,看着雪似乎下得小了,我就决定去看看慕尼黑。

坐地铁,从马利恩广场钻出来,就看到那个哥特风格的市政厅。围着马利恩广场走,慕尼黑有什么意思,还暂时未见分晓。下雪下雪下雪,鼻尖上的雪都不化了,天气冷得让我决定放弃观光活动,一头扎进了h&m的“五个院子”。

五个院子是个适合消磨时间的地方:有画廊,有书店,有衣服家具小玩意,有咖啡,有泰国菜。于是我先去看了一阵画,又去填了一肚皮咖喱,然后试了试各家的春装,在无印良品看了看那个曾经很喜欢现在没感觉了的碗,又跑去灌了一盅姜茶,然后去alessi跟店员聊了聊他们还没上架的07新货——跟台北故宫一起设计的厨房小件,最后在书店消磨完了剩下的时间——时差旅游系列之“莫尔瓦尼亚”还有“道连格雷的画像”。

将近五点的时候离开了五个院子。雪还没停,太阳却已经出来了,黄澄澄地照在马利恩广场上。好多人围在被太阳照得金光灿烂的市政厅前,似乎在等着什么,忽然叮叮咚咚音乐响了起来,钟楼上面的小人儿都转起圈子,人们开始喀嚓喀嚓地按照相机,报时的钟敲响了。原来已经到了我要离开慕尼黑的时候,可是雪还在下。

要感谢的是载我回程的女孩,她特意开车在城里绕了几圈,让我看了看慕尼黑——原来是一个整饬的大城,我喜欢大学区素雅庄严。然而我不能想象在这里生活,并不是每个城都有留人的魅力。

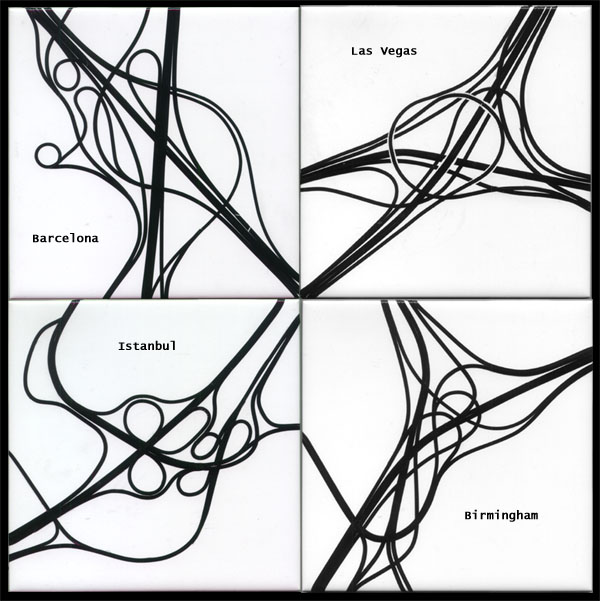

先是,这样:

via:BLDGBLOG

我忽然想到,亿万年后,某种生物忽然来到荒芜的地球。它们首先发现的是密布于大陆上盘根错节的高速公路网,然而他们不知道那是什么。这些生物生来就可以在天上飞,或者它们可以“幻影移形”。总之,他们不用受到万有引力的束缚,或者没有沉重肉身的牵绊。它们苦苦地思索高速公路网的用途,最后总结道:这里曾经生活着拥有智慧的生物,它们热衷于建造大型的祭坛,用理性的几何的美向它们虚妄的造物主进行献祭。

DAM今天开了一个研讨会,请到了德国各个城市以及苏黎世的城市规划师来谈城市的可持续性发展。

印象最深的是汉堡市建设规划局长Oberbaudirektor Joern Walter的讲话。他介绍了汉堡的现状和将来的规划。

汉堡是我认为德国规划做得最好的城市。当然这要归功于Joern Walter的历届前任,比如Fritz Schumacher,虽然他们也曾在城市人口快速增长的时候犯过不少错误。同样在二战后被炸成一片焦土,汉堡的重建规划理性而不保守。对旧建筑和城市格局的保护和新建筑新城区的规划建设,在汉堡并不是一个悖论。经过十八世纪的大火和二十世纪的硝烟,汉堡人知道,如何让他们的城市在舒适宜人的同时充满吸引力。

Joern Walter展示了汉堡人的野心。除了被媒体使劲吹捧的hafencity,汉堡在计划的建设项目还有整个被易北河围合的岛屿Wilhelmsburg。易北河南岸长期被忽视的城区将成为2013年国际园林博览会的主展区,之后那一片地区将继续发展,成为城市的另一个中心。在汉堡,这个项目被称为“飞跃易北”。Joern Walter讲到,Eppendorf(汉堡的一个区)在二十年前一片破烂,没有人愿意到那里去。经过二十年的建设,现在Eppendorf充满吸引力,房价飞涨。他信心十足地说,三十年以后,Wilhelmsburg会是另一个Eppendorf。

题外话:Fritz Schumacher是建筑师出身,Joern Walter则是搞城规的。听完了讲座我悻悻地想到:由内行人来领导内行人,是多么好的一件事情。

Voilà!新游记来了!以色列就是很好玩!

写游记的时候想起来在地中海边的那个晚上,sim同学因为中了库哈斯的毒,双眼发亮地跟我说了很多梦话。到最后,可怜的,不想拯救世界的我,只能紧紧地抓着他的胳膊说:同学!同学!人各有志!今天和Speer教授一起去开会,会上又被屡次地问到关于建筑师的社会责任感的问题,结结巴巴说了半天,最后还是觉得自己辞不达意。

我觉得与其夸夸其谈建筑师的社会责任感,不如回过头来谈谈作为公民的社会责任感。而我之所以选择建筑师这份职业,是因为我真的在其中找到了很多快乐。

2006年,我的生活发生了那么大的变动,以至于我最后连总结的力气都没有。然而在春节来临之前,我还是想介绍一下我在2006年最喜欢的一个建筑,作为年度的总结,也是关于“建筑师的社会责任感”这个问题的一个注脚。

这是一所在孟加拉的学校。它由两个柏林建筑师设计,当地人修建,采用当地的材料和施工方式。所有的细节都不证自明。建筑自己开口说话,介绍它的使用者,周遭的环境气候,还有那些修建它的人。

……………………………………………………………..

第二日

睡到11点起来,还是疲倦不堪。sim要去学校,小凡决定留在房间里洗昨天的碗,海科于是陪我去老城逛逛。

穿过耶路撒冷黄沙扑面的大街,我再次站在老城外面。白天老城自然是在阳光下金灿灿的,砂岩就是这点好。

我们从雅法门入城,迎面来就是“大卫的雉堞”,厚厚的城墙和塔楼非常威风。但听说那只是假借了大卫王的名字,和其人并没有什么关联的。

老城分四区,亚美尼亚区,犹太区,阿拉伯区和基督区。我们从亚美尼亚区走起,我一路忙着拍照。sim借了个小傻瓜相机给我,自动档弄得我抓狂不已,怎么也抓不到我想要留住的颜色。迷迷糊糊地走过了一个小摊,摊主在卖煮蚕豆一类的小吃,看起来味道真好。海科费了很大的劲把我从那个小摊前拉走,拽进了旁边的圣墓教堂。

圣墓教堂是耶稣扛着十字架受难的终点。据说他的坟墓就在圆顶下那个巨大的木柜里。圣墓教堂里光线阴暗,各种冷色和暖色的光在黑暗中交织,灰尘在空气里轻轻飞舞,让我印象深刻。我很喜欢圣墓教堂里幽暗有层次的光线,可是手里的傻瓜相机说什么也把那种神秘的影像照不出来,于是我不停地和相机生着气,错过了海科生动活泼的讲解。他不停地把我拉到这里,又拉到那里,口里念念有词,然而后来他讲了些什么,我一点也想不起来。我只记得听了一个笑话:罗马天主教,新教,希腊正教,亚美尼亚人…乱哄哄地争圣墓教堂的所属权。但是圣子的棺材只有一个,又不能劈了开来,一家拿一片,所以这件事争了两千年都没得结果。最后他们只好把教堂的钥匙交给了“中立的第三者”,一个穆斯林家族。这个家族的人负责每天早上来教堂开门,让这些信基督的人有个屋顶继续争“归属权”的问题。话说回来,荒诞归荒诞,总比打仗好吧。

走出圣墓教堂回到明亮的天空下,一时间连眼也睁不开。我们继续在交织的小巷中穿行,有时候上到屋顶,有时候走进热闹的巴扎。游客密集的地方不停有人向我们兜售旅游纪念品,还有些地方都是本地人,买卖着肉类,香料,音像制品,旅游鞋一类日常生活所需的东西。在某一位老人的摊子前我给自己买了个falafel,从埃及回来我就爱上了这种炸鹰嘴豆小饼制成的食物。老人很老实,因为不会说英文,他明白了我们想要买falafel之后就给我们打了个“等等我”的手势快步跑开了。我们很疑惑,不明白他要干什么,等了很久之后他气喘吁吁地跑回来,手里是一沓新鲜的面饼。

我们再次穿过西墙,白天的时候人很多。我用尽全力挤到墙头,敬畏地伸手摸了摸这堵有名的墙。墙面微微有点暖,不知道是因为照着西下的夕阳,还是经受了太多的抚摸?

穿过西墙,海科回过头总结一样地说:好,我现在已经带你走过了耶路撒冷的四个区,感觉怎么样?

我非常迷惑,原来我已经把老城逛到了头,才四个钟头而已。而且什么什么区,我也迷迷糊糊一点概念都没有。好吧,我说,太阳下山了,咱们回去吧。于是我们就回去了。

回到住处我们摊开地图研究了一下明天的出行计划。海科和小凡在特拉维夫租了一辆车,租期三天,在这三天之内,我们将从南到北穿过整个以色列。等到天完全黑下来,我们才收拾东西回特拉维夫。从耶路撒冷去特拉维夫的中巴在新城中心的步行街尽头,客满发车。

车停在塔拉维夫汽车总站。那地方乱哄哄的,高架桥从车站后面横穿而过,有很多中巴司机在拉客,出租司机靠在车门上抽烟看过往行人,卖小食的贩子在车头车尾穿来穿去,地上散落着果皮纸屑。我不敢说我熟悉这样的场景,却也不能说我不熟悉。人们用希伯来文,阿拉伯文大声地交谈,更给这真实的一切凭添了一种虚幻。

sim住在临近的城雅法,他坚持要走回去。海科和小凡同情地看了我一眼,打车回海科在特拉维夫市中心的住处了。sim拎起我的小拉杆箱,大步流星地走入夜里。我们穿过大街和小巷。不记得走了多久,因为sim的步子太大,我只能持续保持一种急行军的速度,无暇观看周遭的风景——其实也没什么风景,就像中国任何一个中型城市的居民区一样,所有的杂乱无章似乎仍然奉行着某些规则,然而外人无缘窥得其中秘密。

终于我们来到了一条林荫大道。道路很宽,中间种植着两排挺拔的棕榈。这条叫做耶路撒冷大道的路连接着雅法和特拉维夫。街道两边是砂岩建造的住宅楼和不起眼的小店铺。sim的家,在耶路撒冷大道旁一条叫做维克多雨果的小街上。

那是很漂亮的阿拉伯式民居,两层高的小楼,只住着sim和他的两个同屋。一楼不知道是啥,二楼中间是一间很大的起居室,前后都通风,层高大约有四米。临街的一面有三扇尖拱窗,木合叶在晚上关着。起居室的中间,跟窗对应着有三个尖拱,拱由四颗修长秀美的柯灵丝柱子支撑。卧室和卫生间分布在起居室的两边。我赞叹sim住得像个王公,搞得他很不好意思。拉着我出去买了一包面,做了份味道很好的素面来堵住我的嘴。

饭后已是十一点,我高兴地瞟了一眼摊在地上的睡袋,却听得sim说:走,我们去散散步,我要给你看个东西,你不看会后悔的。我不相信自己的耳朵,跟他从中央车站一路走回来,累得我马上就要散架,现在还要出去散步?!然而谁愿意后悔呢?于是我又出门了。

我们再沿着耶路撒冷大道往回走,在没有人的大街上sim快活地说,我闻到了亚历山大的味道!的确,空气中漂浮着一种混合着海的咸味,水烟,阿拉伯香料和尘土的味道,仿佛把人拉回一年前亚历山大的海港。路快到尽头的时候sim忽然扳过我的肩头让我对着他,说不准回头看,然后拉着我走过几条小街,又上了一个坡。坡很长,我背后是什么呢?如果回头,是不是一切就会烟消云散呢?故作神秘多么可恶。

上到坡顶,他松开我说,现在回头!一转身,特拉维夫的海港金光闪闪地在脚下铺开,深黑色的地中海在月光下泛起层层银色的波涛。多么美丽的景色,有一刻我说不出话来。夜风凉凉的,弯弯的海港上千万盏灯明明灭灭。城中心耸立的高楼亮如白昼,而远处的深海黑得像一个大洞,所有的光都落了下去。

我回过头,嘲笑sim居然也会讨女孩子欢心,搞得他很不好意思,开始跟我讨论起建筑师的社会责任感来。我们信步朝前走去。原来他带我来的地方,就是雅法的老城。港口铺路的大块浅黄色砂岩下,埋藏着四千年的历史。港口建在山坡上,密密麻麻依山而建的小房子让我想起热那亚附近的小渔村。sim说白天这里热闹得很,渔人和游客聚集在一起,喧闹声能把屋顶掀起来。然而深夜里只能听到地中海的波浪声,间或有海鸟的叫声。我说这样很好,我不喜欢喧闹,sim不以为然地耸了耸肩。

沿着石板路下到海边,港口里还有一两艘渔船没有靠岸,沿着防波堤静静地开着。有几个人在钓鱼,好像是钓起来了什么,忽然就大笑喧哗起来。水银灯照着铁皮的仓库,红锈泛出了蓝光。我们慢慢走到防波堤的尽头,sim提议下到海边去,于是我们扒着大石头跳到沙滩上。海浪一波一波,穷凶极恶地冲到沙滩上,又悄悄地化成一道线退回去。世界上似乎没有其它人了,然而远远的海上又亮着一盏灯,不知道是航标还是渔船。

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com