(帮别人写的杂志凑趣文章,被要求用了很多“必须,务必,一定”之类语气强烈的词。其实写得也潦草,想到哪里说到哪里,凑满数就好。现在文章据说发了我就悄悄贴出来吧)

1. 去柏林之前请看看波德客(Anneliese Bödecker)女士说的这段话:“柏林人不友好而且从不为它人着想,他们不修边幅,自以为是。柏林让人厌烦:又闹又脏,灰头土脸,到处是工地和禁止通行的道路,车开到哪堵到哪。然而我为不能生活在这里的人感到抱歉!”

2. 去柏林之前,请结识一个真正的柏林人,听听他(她)怎么介绍自己的城市。(请不要觉得这任务很简单:柏林墙倒塌后有一百万以上柏林人去了其它地方,取而代之的是百万以上的外省人和外国人)

3. 跟“真正的柏林人”说话时请不要告诉他,我觉得某某城市比柏林好。否则后果自负。

4. “真正的柏林人”其实并不存在,土著居民都呆在自己的城区里,自命为“某某区人”并极少涉足其它城区。要出门的话,与其去旁边那个区,他们宁肯搭飞机出国。

5. 你必须了解的城区如下:

市中区蒂尔加藤(Mitte Tiergarten):作为游客的必到之地,大部分旅游书介绍的景点都在这个区。

夏洛藤堡魏玛斯多夫(Charlottenburg Wilmersdorf):优雅的西柏林,老派中产阶级的根据地:咖啡厅,唱片店,精致的餐馆和小巧的城市公园。

普林兹劳山(Prenzlauer Berg):东柏林的前线,曾是激进艺术家和穷学生的天堂,如今已随着这批人一起步入富足的中产世界,充斥着夜店,剧场,画廊,酒馆:小资是这个区的关键词。

费德里希林十字山(Kreuzberg):激进艺术家和穷学生的天堂,怪脾气的老柏林人聚居于此。在这里生活,你得习惯街角夜店的重金属音乐,二手服装店里的怪异搭配,朋客们牵着的大狗和他们试图向你兜售的大麻以及各种各样行为怪诞的人:他们可能是艺术界的明日巨星哦!

新科隆(Neukölln):土耳其人的聚居地,开往这个区的地铁被称为 “东方快车”,大街上路牌都是双语,大部分店招则根本只用土耳其语。

6. 要想成为“真正的柏林人”,你必须选定一个城区,融入它,捍卫它的荣誉,保持对它的忠诚。

7. 若是忍受不了灰色的街道,难看的板房,年久失修的建筑,永不完工的工地,那你最好别去柏林:因为柏林人觉得这才是柏林的魅力所在。

8. 如果你只是一个旅游者,那么请选择普林兹劳山或者十字山,并且尽量呆在室外。

9. 如果想了解柏林年轻人的居住状况,去宜家绝对不是好选择,尽管柏林的三家宜家全年爆满停车位永远不够,但年轻人的家什都来自普林兹劳山和十字山的跳蚤市场,那里源源不断地供应价格低廉的上世纪中后期服饰,音像制品,书籍和家居用品。

10. 如果你的年龄小于30岁,请不要在5点之前闹着要回去睡觉,别人会觉得你隐瞒了自己的年龄。

11. 如果你是一个女性,在看到路上那些高大的帅哥时,请放弃所有玫瑰色的幻想,否则市长大人就应该给你上一课了。

12. 如果你想认识所谓的“潮人”,最应该去的地方不是某夜店或酒馆,而是星期天深夜的“美丽田”机场:所有的“潮人”在两个通宵达旦之后都在这里排队等着打“飞的”回家。

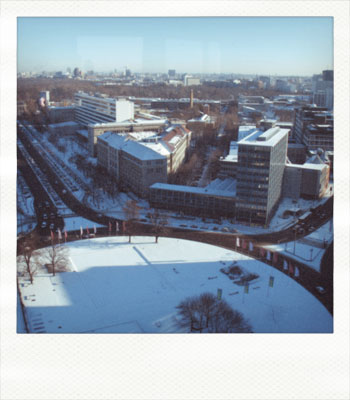

13. 在11月至2月之间别去柏林,否则积雪,严寒和柏林人的冷漠会让你对这个城市永远失去兴趣。

14. 柏林确实有大片美丽森林环绕的湖泊,但是夏天阳光灿烂的下午你要是想去哪个湖边游泳那真是打错了主意。柏林毕竟有三百万居民,而且这三百万人都想在夏天阳光灿烂的下午去某个湖边游泳。

15. “走路看路”,妈妈总是这样提醒我们。她是对的。路上的狗屎就是最好的证明。

16. 不要相信路边摊上那些小塑料盒子里面真的装了一小块“柏林墙”。

17. 柏林人的主食,不是炒土豆,不是猪肘子,也不是酸菜,而是土耳其肉夹馍。

18. 不要在土耳其人聚居的新科隆吃土耳其肉夹馍,因为夹的很可能是变质肉,而且土耳其肉夹膜不是土耳其人的传统食物,它属于德国人。

19. 请不要拿“我想吃典型的柏林菜”这种题目去为难你的柏林朋友,在柏林有的是味道正宗的法国,意大利,土耳其,摩洛哥甚至中国馆子。唯一能称得上是“柏林菜”的只能算地铁小铺里卖的咖喱肠,但是汉堡人会提意见,他们觉得那是“汉堡菜”呢。

20. 狂饮啤酒是慕尼黑人的习惯,在柏林你得试试“柏林白”:一种啤酒加果汁的饮料。“柏林白”的颜色有两种,翠绿和艳红,是的,它不是白色的。

21. 如果周末的地铁里忽然涌出来一群大嗓门的疯子,别担心,他们只是些善良的球迷。

22. 柏林市的宣传口号是“穷而性感”。在领略了柏林的性感之后,千万别忘记买公交票,穷得叮当响的市政就等着罚你哪!