Eisenhüttenstadt——铁屋城——就像它那些同类,巴西利亚、昌迪加尔、大庆、Nowa Huta一样,是平地上冒出来的新城。1950年,为了拥有自主冶炼钢铁的能力,民主德国在波兰边境上建起了大型钢厂。为了解决钢厂两万五千名员工的居住问题,紧邻厂区规划了铁屋城。这座崭新的城市是共产主义德国的骄傲,象征着党国关于乌托邦的想象,它的街道和建筑记录了战后四十年共产阵营建筑潮流的转变,而不管潮流导向何方,新建的钢铁之城都拥有最先进的设施和资源,它被命名为“斯大林城”。

一转眼70年过去了,铁屋城早已不复往日辉煌。随着钢厂的私有化和减产,人们纷纷离开了这里。留下来的人越来越老,这个城市颓败了。不仅颓败,它还很愤怒,2019年的地区级选举中,铁屋城24%的人投票给了极右翼政党。

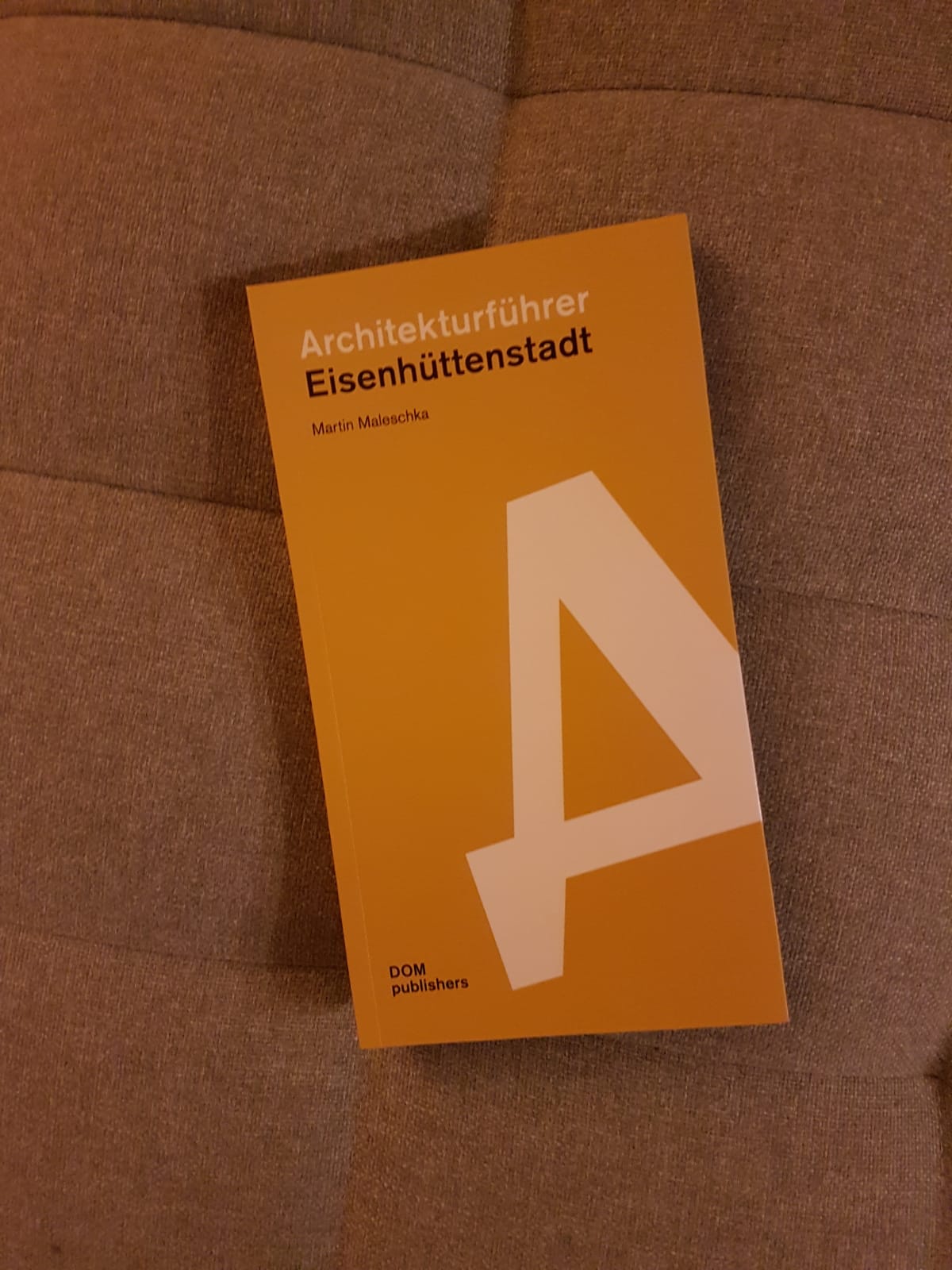

深秋的周末,阳光灿烂。海科、小凡和我踏上了计划已久的铁屋城之旅。我们手里有一本DOM出版社的铁屋城建筑导读,作者是海科的朋友,大板儿楼活字典Martin Maleschka。Maleschka是铁屋城人,但生不逢时,他出生的时候,铁屋城早已光辉不在。居民流失,房屋空置,政府开始有计划地拆除离城市中心较远的板儿楼。Maleschka一家人随着这个拆迁的过程搬了三次家。他去柯特布斯大学念建筑的时候,开始带着相机回到家乡,用胶片记录铁屋城的建筑和公共艺术,“就像一场漫长的告别”。这本建筑导读上有35个建筑,还有35个公共艺术项目——在德国,公共建筑必须要拿出一部分预算让艺术家参与建造,所谓的Kunst am Bau,建筑附属艺术项目。这是德国自从一战后就有的一个传统,没想到在东德也得到了延续,大概建设社会主义更需要大内宣的配合吧。

我们的导游

从柏林有火车直达铁屋城,这也是当初钢厂选址于此的原因之一(另一个原因是流经此处的奥德河)。但在规划铁屋城的时候,新城被修在钢厂边上,火车站却还在沿用老城的旧站,两者之间有两三公里的距离。跟着海科往城里走的时候,我觉得这莫名其妙的两三公里对城市的衰落功不可没:太远了,公共交通又没有跟上,毫无便利可言。就算周边大城市发展,居民外迁,也不会愿意来这里落户。

我们的第一站是火车站旁边的旧货市场。首先需要穿过一片已经拆毁的板楼区。荒凉的空地上长着茂盛的野草,一块孤零零的牌子竖在马路边,上面描绘着这片荒地的新功能:郊区独栋小住宅。想到几年之后,这里就会布满房地产商产品手册里千篇一律的小火柴盒,啊,好像比大板楼更加令人绝望。旧货市场位于荒地一侧看上去年久失修的仓库里。我说:那边看上去不像是有什么事情在发生的样子。小凡说:欢迎来到东德!整个东德看上去都不像是有什么事情在发生的样子,但如果你走进去,你走进去就会发现,这里热闹得很。

于是我们走进去,发现这里果然热闹得很。巨大的仓库里堆满了杯盘碗盏、吊灯、唱片、洋娃娃;明亮的阳光从仓库一侧的小窗户照进室内,刺眼的光柱中无数灰尘上下翻飞;仓库的大喇叭放着热闹而俗气的Schlager音乐,有大概十来个人在如山的垃圾间快乐地淘宝。海科找到了一块内容是民德首都柏林十大建筑的红铜浮雕装饰画,小凡买了一个奇丑无比的花瓶和一盒多米诺牌,我什么也没找到。

从仓库出来,我们开始正式往市区进发,陆续经过了70年代落魄板楼区、新城外围绿化带、60年代现代风集合住宅区以及50年代苏式样板房,体验了一把东德建筑编年史。落魄板楼区的房价大概只到柏林的五分之一但仍然无人问津;绿化带倒是绿草成荫古树参天;而现代风集合住宅最惨,已经是一片“兔从狗窦入,雉从梁上飞”的情形。在一所年久失修的学校里,我们看到一片歌颂社会主义建设的精美湿壁画被喷上了触目惊心的鲜红色巨大涂鸦。小凡和海科都对这种破坏行为表达了愤概,我倒是觉得涂鸦制作精美,跟壁画本身的结合天衣无缝,体现了时代精神。

50年代的苏式样板房区域按照社会主义花园城市的标准修建,容积率很低,绿化率很高,人车分流,步行街上有大片的花园、雕塑和儿童游乐设施。我们在一个叫做“激进分子”的餐厅吃了午饭,没有我嚷嚷了一路的传统苏式东德名菜Soljanka,只好点了一个不伦不类的鹿肉汉堡包。

铁屋城非常安静,马路宽阔,汽车飞速驶过,路上没有行人。一路走来,脚都走疼了,“城市中心”什么的仍然不见踪影。我郁闷地问,住在这儿的人每天都干啥呀?

小凡说:Netflix and Masturbation.

然后我们终于来到城市中心,Terra incognita,一块杂草丛生,充分实现了物种多样化的巨大方形地块。按照规划师的愿景,这里应该坐落着城市广场、市民中心、演艺中心和博物馆。但很不幸,这些光辉的构筑还没来得及被建造,城市就没落了。地块一侧的市政厅大门紧闭,门口飘落着玫瑰花瓣,显然不久前还曾举行过一场婚礼。地块另一侧的大酒店已经关张,大门上封着木条,窗口是幽深的黑洞。而正对着地块的那条大道,作为城市的中轴,通往北边的钢厂。道路的尽头,巨大的冶炼塔筋骨嶙峋,巍然耸立,是共产主义的哥特大教堂。

离开铁屋城之前,我们才发现了城市真正的核心:城市边缘的巨大购物中心。这是一片带有明显90年代美国风格的低矮一层建筑群落,超市、日用品商店、餐厅、保龄球馆被铝合金框玻璃穹顶覆盖的走廊连接在一起,室外有巨大的停车场。铁屋城的居民大可在此消磨一整天的时光。走出购物中心,我们在马路边上看到一幢看上去其貌不扬的一层平房,房顶上支着黑色的大招牌,上面用血红色哥特字体写着店名。啊,纳粹俱乐部。海科耸耸肩说道。

在铁屋城的时候,我一直想到一本书,Didier Eribon写的《回到兰斯》,中文的译名叫做《回归故里》。Eribon,就像书名所说的那样,来自法国小城兰斯。在读这本书之前,我只知道兰斯有香槟。Eribon告诉我们兰斯城乡结合部也有大片的工人住宅区,他就是一个来自工人阶级的孩子。Eribon从小就觉得自己和周遭环境格格不入。在青春期这种格格不入的感觉变得更加明显:他喜欢同性,在兰斯郊区崇尚男性气质的工人阶级氛围中,没有Eribon的容身之地。虽然叫做《回到兰斯》,虽然在书的一开头作者就讲到自己如何在成年后鼓起勇气,回家探访自己的亲人,但这是一本关于逃离的书。逃离自己的出身之地,逃离自己的家庭、阶级,逃离一切不是通过自由选择,就砸到Eribon头上的东西。

这本书赢得了巨大的成功。它以一种直白的方式触到人们的痛处,在中国,是日渐分化的贫富差距和让中产阶级如坐针毡的阶级固化;在欧洲,是让左派精英们痛心疾首的右翼崛起。中文版面世之后,我的朋友圈几乎刷屏称赞,每一个自诩为知识分子的人,都表达了对作者的尊敬和共情。在德国——首先这书就是跟我吵了无数架的基友倾情推荐的——它也收获了大量赞美。大概率会成为下一任总理的Olaf Scholz,在一篇采访里说自己喜欢读跟政治相关的书,比如Michael Sandel那本《美德的暴政》或者Eribon的《回到兰斯》。

几年前读这本书的时候,我同时也在看《那不勒斯四部曲》的第三本和第四本,《离开的,留下的》和《失踪的孩子》。费兰特笔下有个男人叫做Nino,主角Lenu从小就爱上了他。Nino是那么与众不同。Nino是个气质有点阴沉但倜傥的黑发少年,他鄙视自己猥琐的父亲,也瞧不起那不勒斯,那个喧闹而粗俗的庶民世界。Nino野心勃勃。他很快就靠着自己的天赋和勤奋挣脱成长的环境,变成了一个知识分子。就像Didier Eribon那样。借着知识的东风实现阶级攀升之后,他们也会用知识分析自己的来处,字里行间是冰冷的理论和按捺不住的厌憎。

然而,离开真的可能吗?费兰特借助Lila的口说:

离开这里!彻底远离这里!永远离开我们自出生以来所过的生活,要在一个一切皆有可能、有秩序的地方扎根,这就是我奋斗的目标,而且,我认为自己已经完胜了。

但在后来的几十年里,我发现我错了!这世界上的事情一环套一环,在外面有更大的一环:从郊区到整个城市,从城市到整个意大利,从意大利到整个欧洲,从欧洲到整个星球。现在我是这么看的:并不是我们的城区病了,并非只有那不勒斯是这样,而是整个地球,整个宇宙,或者说所有的宇宙都一样,一个人的能力,在与能否隐藏和掩盖事情的真相。

如果不是因为同时也在看《那不勒斯四部曲》,我也许会被《回到兰斯》说服。毕竟那些长篇大论的分析,又是巴丢又是法农,虽然没有什么新意,但充满了痛切的情感。而且谁又敢说自己不同情工人阶级呢?但正好因为两本书放在一起读,它们之间形成了非常有意思的互文关系。男女主角在不同的书中分享着相似的故事:战后的成长经历、底层的出身环境、被知识改变的命运。两本书的作者也分享着相似的叙事母题:奥德赛似的离开与回归。但不同性别的书写,却决定了路径的泾渭分明。对女性来说,不管逃到哪里,她们所面对的问题大同小异。波伏娃就曾将性别比作种姓制度。阶级可以流动;但种姓是命定的,是打在一个人身上的烙印,除非推翻命名种姓的整个制度,否则绝无改变的可能。不管是离开的Lenu还是留下的Lila,她们最终要面对的,还是那个喧闹粗俗,周而复始的世界,无处可逃。而对男性来说,则是另一种叙事:逃走是有可能的,因为男人总归要用这样或者那样的方式去弑父。而最后,他们总归都会变成自己的父亲。

相比Nino借助自己的力量挣脱原生家庭,Eribon的路走得更加暧昧。首先,他利用了自己同性恋的身份。亲密关系是跨越阶级隔阂的一条天梯,然而跨越之后,Eribon作为男性,可以赢得比同样借助亲密关系获得更高阶级地位的女性更广阔更自由的空间——在上中产知识分子家庭中痛苦挣扎的Lenu就是最好的反例。其次,帮助Eribon实现阶级跨越的,还是女性的牺牲。为了让他能有钱在学校里读波伏娃,他的妈妈用摧残自己身体的方式在辛勤劳作。每一个阶级里,女性都不幸处于更低的位置。每一个痛恨自己出身低劣的男性,都在有意无意地剥削和压榨同阶层的女性,与此同时,他们毫无自觉。在Eribon那些引经据典对阶级状况的高级分析中,性别视角又占到了多大的比重呢?从这个角度来讲,他的痛切,又有几分真诚呢?

《回到兰斯》这本书中,Eribon开篇就说自己要回到出生之地,尝试去理解自己的家人,跟自己的过去和解。最后他承认了这个尝试的失败:再经历多少次,他还是会逃离。工人阶级和它所代表的一切,在Eribon心中不能引起哪怕是最轻微的共鸣。他所厌憎和反感的,只是更高阶层对工人阶级的盘剥和轻视,因为对此他感同身受。然而他既无意去讨论工人阶级存在的合理性,也从未尝试探索这一群体的主体性,因为他自从拥有了自己的主体性,就已彻底跟工人阶级划清了界限。而这,对我来说,才是这本书提出的问题最终的答案:为什么工人阶级往右转?因为他们无处可去。不仅是高高在上的资产阶级无法与他们共情,就连他们自己的儿子也无法与他们共情。而Nino最终活成了他的父亲。

我们走在铁屋城的中轴线上。这里还有几家门可罗雀的咖啡馆、冰激凌店和旅行社(铁屋城的旅行社特别多,是否也暗示着人们对逃离的渴望?)。艳阳下人们神情阴郁。他们中是否也有一个Lila,一个Lenu,又或者一个Eribon和一个Nino?我听海科说,在疫情期间,Meleschka最终决定离开柏林,回到铁屋城,在这里继续生活和写作。我想象他的生活也许并不那么糟糕,毕竟这里绿树成荫,环境优美,是民主德国规划师们的骄傲;而且物价低廉,交通便捷,他可以很轻易地离开,去休假,去参加建筑界那些永无休止的研讨会,去看这个世界。

板楼、板楼拆除后的空地以及远处的旧货市场

用火柴盒取代板楼的规划

旧货市场

60年代居住区之间优雅的连廊和它们纤细的圆柱

民主德国的第一家超市

湿壁画和涂鸦

50年代苏式新古典主义板楼

购物中心

纳粹俱乐部

once upon a time in Eisenhüttenstadt. Oskar Nerlinger, 1. Mai – Feier im Eisenhüttenkombinat Ost, Aquarell und Federzeichnung über Bleistift, 1929-1930. Akademie der Künste, Berlin